Contamination des sites de stockages nucléaires

La question se pose quant à la contamination des sites de stockages nucléaires.

En effet les déchets radioactifs s’entassent partout en France et les autorités cherchent des solutions de stockage.

Depuis sa mise en œuvre, la filière nucléaire produit en effet à toutes ses étapes des rejets radioactifs et des déchets.

Ces déchets sont et resteront dangereux pour la santé et aussi l’environnement pendant des millénaires.

Gestion des déchets radioactifs

Il faut toutefois savoir que tous les rejets et les déchets radioactifs ne proviennent pas uniquement des centrales nucléaires.

En effet, ils proviennent aussi des hôpitaux et des laboratoires, des centres de recherche et des universités.

Mais ils proviennent aussi des producteurs de combustibles nucléaires et des secteurs industriels et agricoles.

C’est l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) qui gère l’ensemble de ces déchets nucléaires.

Cette gestion s’organise autour d’un Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs : le PNGMDR).

Par contre parmi ces déchets, seuls 58,8 % proviennent de l’industrie électronucléaire.

La problématique de ces déchets sensibles est davantage leur ancienneté que leur dangerosité aujourd’hui.

En effet, les sites de stockages vieillissent tout comme les conteneurs.

Ainsi les lieux d’entreposage et de stockage présentent de plus en plus de risques réels pour notre environnement et les populations avoisinantes.

Accidents majeurs sur les sites de stockage

A Malvési, près du célèbre Oppidum de Montlaurès, dans une des cinq usines de ce type au monde, un incident s’est ainsi déjà produit.

Ce site d’Orano, anciennement AREVA et Comurhex, traite d’ailleurs 25 % de l’uranium mondial et 100 % de l’uranium français.

En 2004, suite à la rupture d’une digue de ses deux plus anciens bassins B1 et B2, 30 000 m3 de résidus issus du traitement de l’uranium furent relâchés.

Le rejet en question contenait de surcroît de l’américium, du technétium, du radium et des transuraniens.

Les transuraniens sont en fait de l’américium et du plutonium.

Cet incident pose le problème de la contamination des sites de stockages.

Et aussi celui des conséquences.

Impacts environnementaux

A Malvesi, après la rupture de la digue, des boues radioactives se dispersèrent aux alentours du site.

Trois ans plus tard, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dressait son bilan.

Il faisait état de la présence de plutonium dans un champ de blé voisin et de la présence d’uranium sur une distance de deux kilomètres en direction de Narbonne.

A l’époque, AREVA avait juste évoqué « 30 000 m3 de boues et de solutions nitratées ».

Un doux euphémisme pour les riverains dont la famille Camps qui s’en inquiéta. Elle envoya des échantillons pour analyse à la CRIIRAD.

Ce laboratoire indépendant détecta alors immédiatement des radio-isotopes.

Autrement dit, la CRIRAD établissait la présence d’uranium, de plomb 210, de thorium 230 et de plutonium.

En 2015, les Bassins feront ainsi subitement l’objet d’un classement comme Installation Nucléaire de Base.

En 1976 à La Hague, de manière similaire, des fuites des Bassins de stockage provoquèrent une contamination de la nappe phréatique.

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) minimisait alors les conséquences sanitaires.

Et cela au regard du faible taux de contamination.

Mais L’IRSN fera état de craintes quant à une possible contamination des bovins.

On peut donc se demander aussi si la viande consommée ou le lait, ont eu un impact dans la population.

Saturation des capacités de stockage

La production de déchets radioactifs s’avère aujourd’hui colossale. Certes.

Mais attention, la filière nucléaire distingue l’entreposage des déchets radioactifs temporaire même pour une longue durée (à l’échelle de la durée de vie des déchets) du stockage qui lui est définitif :

- 12000 tonnes de combustible irradié produites chaque année dans le monde

- 60000 tonnes de combustible usagé en Europe

- 60 tonnes de déchets produites chaque année en France

- 1,54 million de mètres cubes de déchets radioactifs stockés en France dont ;

- 58,8 % de déchets issus de l’industrie électronucléaire,

- 27 % de déchets issus des activités de recherche

- 9 % de déchets issus de la défense nationale

Globalement, les pays nucléarisés ne savent plus quoi faire de leurs déchets nucléaires avec le risque de contamination des sites de stockages.

Le stock mondial représenterait environ 3 milliards de tonnes de déchets de tous types.

Parmi eux 250 000 tonnes de combustibles usés hautement radioactifs.

Ils sont en majorité dans les piscines de refroidissement sur les sites des réacteurs.

La situation est d’autant plus alarmante qu’aucun pays au monde ne dispose d’une solution pour les déchets de haute activité.

A cela s’ajoute un paramètre financier qui deviendra prégnant.

Aucun pays ne dispose en effet d’une estimation crédible de la totalité des coûts.

Et aucun pays ne connait le montant financier nécessaire pour gérer les déchets nucléaires des décennies à venir.

En définitive, tous les pays stockent les déchets nucléaires selon un mode court terme (les piscines).

Il devient pourtant impératif d’avoir une vision de long terme.

Situation en Europe

L’accumulation des déchets radioactifs en Europe devient préoccupante.

En 2020, les pays européens n’avaient toujours pas trouvé de solution.

Aujourd’hui, on stocke 60 000 tonnes de combustible de manière provisoire en Europe (hors Russie et Slovaquie).

Il existe environ 2,5 millions de m3 de déchets de faible et moyenne activité produits en Europe :

- 20 % de ces déchets (0,5 million de m3) sont entreposés

- 80 % (près de 2 millions de m3) sont stockés définitivement

- 81 % des combustibles usés européens sont entreposés sous eau

- 6,6 millions de m3 de déchets nucléaires seront produits par le parc européen

- 1,4 million de m3 de déchets supplémentaires avec le démantèlement des réacteurs européens

Les déchets nucléaires représentent un risque pour la santé en raison des rejets de routine de déchets gazeux et liquides des installations nucléaires.

Mais aussi en raison de la dose collective globale liée au retraitement.

Centres et sites de stockage

- Digulleville – La Hague – Manche : ce centre entrepose 1,477 million de colis de déchets radioactifs de faible à moyenne activité. Il est plein et fermé depuis 1994.

- Morvilliers – Aube : ce centre (le CIRES) prévu pour stocker 650 000 m3 de déchets faiblement radioactifs, devrait atteindre son niveau de saturation en 2025. Un projet est à l’étude pour augmenter sa capacité.

- Belleville – Cher : le site de la centrale nucléaire (2 réacteurs depuis 1987) conservent à la fois les déchets nucléaires de faible et moyenne activité et les combustibles usés hautement radioactifs.

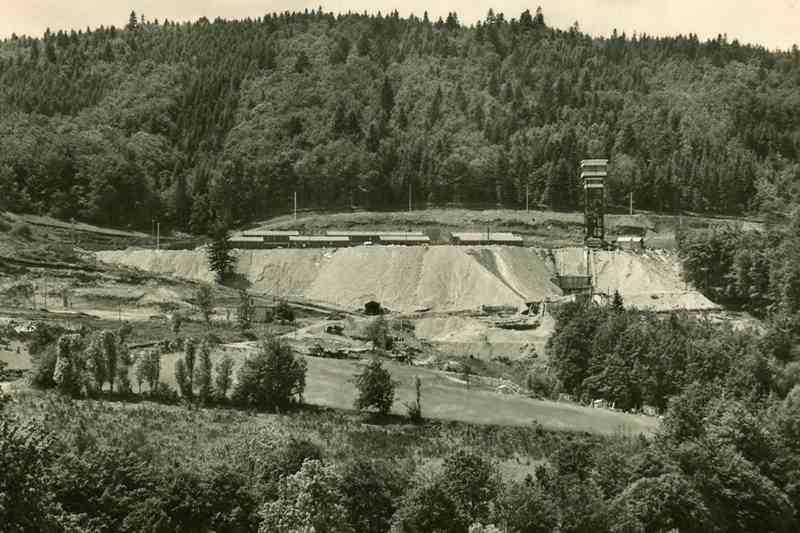

- Gueugnon – Saône-et-Loire : ancien site de traitement de l’uranium. Les installations servirent jusqu’en 1980.

- Bauzot – Saône-et-Loire : ancien site d’une mine d’uranium exploitée jusqu’en 1957 (et jusqu’en 1985 pour une petite mine). Le site a ensuite servit de dépôt pour des déchets industriels radioactifs de faible activité jusqu’en 1959.

Une nouvelle piscine d’entreposage de combustible usé (pour le MOX) est à l’étude en raison de la saturation de la Hague.

La pollution nucléaire fait partie du cycle d’exploitation de la filière nucléaire qui produit à toutes ses étapes des déchets et des rejets radioactifs

Au final la question se pose toujours quant à la contamination des sites de stockages.

Article : P. du Chélas

Nucléaire et la Radioactivité naturelle

Centrales nucléaires et production

Centrales nucléaires et rejets

Pollution Nucléaire et déchets radioactifs

Déchets radioactifs et stockage

Déchets radioactifs des mines d’uranium en France

Enfouissement des déchets radioactifs

Comprendre la demi – vie radioactive

Contamination des sites de stockages

Radiations nucléaires et courants marins

Convention d’Aarhus / UICN / AI Act

Crédits Photos : Pixabay.com

Site web de partage d’images diffusées en licence libre