Durée de vie d’un déchet radioactif et décroissance

Décroissance et durée de vie d’un déchet radioactif : il n’est pas possible de définir très exactement une durée de vie pour une matière radioactive.

On peut juste définir le moment où 50 %, 90 % ou 99,9 % de ses atomes auront disparu :

- le césium-137 perdra ainsi 99.9 % de sa radioactivité en 300 ans

- le neptunium-237 ne verra que 3 % de ses atomes décroître en 100 000 ans.

La période d’observation des déchets s’échelonne donc de 100 ans à 100 000 ans.

Nos plus vieux déchets radioactifs non eux que 60 ans.

Ils sont encore en décroissance et loin d’avoir fini leur durée de vie de en tant que déchet radioactif.

Il est à noter que la période de 10 ans parfois évoquée, concerne le délai écoulé entre la sortie du réacteur et la fabrication des déchets vitrifiés.

Ainsi ce sont uniquement les atomes à durée de vie très courte qui disparaissent.

Principe de la décroissance

En retirant le plutonium du combustible usé on divise notamment l’activité radioactive par 3 à 8 au delà de 100 ans.

Et ensuite par 1000 à l’échéance du premier millénaire.

Il faudra donc moins de 10 000 ans pour atteindre le niveau de décroissance que le combustible usé aurait atteint en 100 000 ans.

Si on retire les actinides mineurs du combustible usé, la période de 100 000 ans se ramènent à 300 ans.

La transmutation se donne pour objectif de les muter en espèces nettement moins radiotoxiques

Le carbone 14 illustre parfaitement le phénomène naturel de la décroissance de tous les éléments présents sur Terre depuis sa création.

En effet le carbone 14 (Z=6) est un noyau radioactif instable. Il se désintègre et libère alors un électron.

Il se transforme alors en un autre noyau ; l’azote 14 (Z=7).

Dans ce noyau, le neutron se transforme en proton quand il éjecte un électron.

Le nouveau noyau se désexcite alors en émettant un rayonnement gamma (γ).

Activité radioactive des déchets

Le stockage concerne deux types de déchets dont on retire le plutonium et ainsi l’uranium pour les réutiliser :

- combustibles usés sortis des réacteurs

- déchets vitrifiés de haute activité

En France, il existe 6 catégories de déchets radioactifs :

- 1 – Vie très courtes (VTC)

- 2 – Très faible activité (TFA),

- 3 – Faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC),

- 4 – Faible activité à vie longue (FA-VL),

- 5 – Moyenne activité à vie longue (MA-VL),

- 6 – Haute activité (HA)

Un atome de neptunium est par exemple 71 000 fois moins actif qu’un noyau de césium-137.

De plus seul 1 noyau de neptunium sur 31000 aura émis un rayon en 100 ans.

Décroissance variable selon le déchet

On peut évaluer la décroissance radioactive avec des déchets composés de matières usuelles pour se forger une idée du niveau de radioactivité des deux types de déchets.

Cela permet d’appréhender leur évolution sachant que la radioactivité de 1000 kg d’uranium est négligeable.

Ainsi à partir d’une tonne de combustible usé sortant du réacteur avec les quatre principaux types d’atomes radioactifs, on récolte :

- isotopes du plutonium,

- produits de fission à vie courte comme le césium-137 et le strontium-90,

- actinides mineurs comme le neptunium, l’américium et le curium

- produits de fission à vie longue

Par contre la radioactivité de cet ensemble va décroître très lentement du fait des très longues périodes radioactives de certains des isotopes.

La contribution à la radioactivité des deux produits de fission à vie courte (césium-137 et strontium-90) sera conjointe à celle du plutonium durant la première centaine d’années.

Par contre ensuite la radioactivité sera divisée par 1000 tous les 300 ans.

De plus elle sera la première à disparaître.

La radioactivité de la dizaine de kilogrammes de plutonium sera quant à elle dominante tout au long des 100 000 ans.

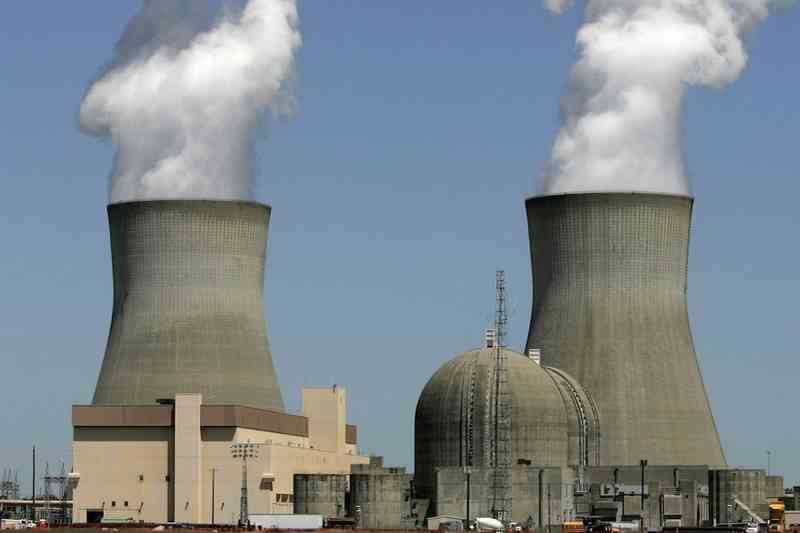

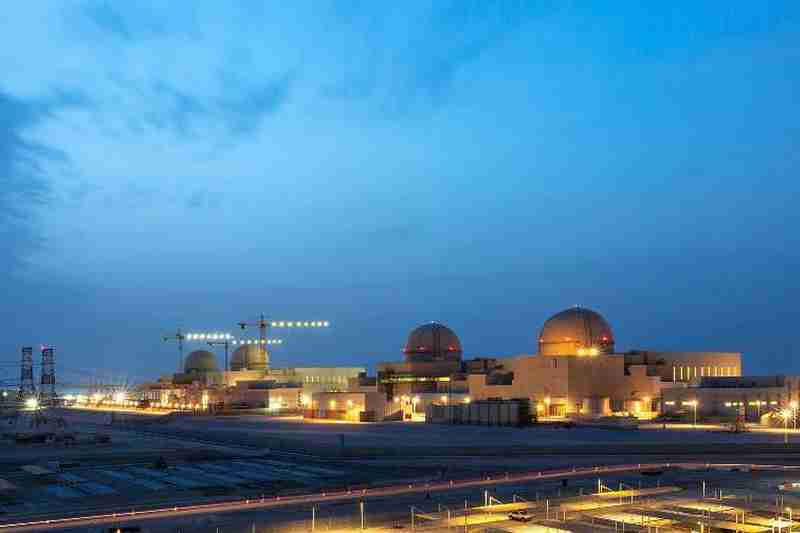

Le démantèlement des centrales nucléaires dans les 20 années à venir va générer beaucoup de déchets nucléaires.

Notamment 225 000 tonnes de matériaux métalliques de très faible activité.

Et cela quel que soit leur niveau de radioactivité ; voir le tableau des matières nucléaires et leurs durées de vie

Problème des déchets à longue durée de vie

En ce qui concerne la décroissance des actinides mineurs, la durée de vie d’un déchet radioactif est similaire à celle du plutonium. Celle-ci est 10 à 20 fois plus faible.

Par contre pour que la radio – toxicité de ces actinides mineurs (vitrifiés) rejoigne celle de l’uranium, il faut entre 300 000 et 1 million d’années.

Pour les produits de fission à vie longue, la radioactivité de cette catégorie sera très faible.

Donc la contribution radioactive négligeable au regard des durées de vie extrêmement longues.

Les gaines de zirconium entourant le combustible nucléaire et les structures internes de l’assemblage du combustible ne sont pas recyclées. Elles font partie des déchets à vie longue.

Il en ressort pour la gestion des déchets nucléaires que l’on doit stocker que la radioactivité aura décru près de 10000 fois en 100 000 ans pour :

- les combustible usés standard

- les déchets vitrifiés sans plutonium et uranium

- les déchets vitrifiés sans actimides mineurs

Les centrales nucléaires génèrent des déchets. Ils résultent de l’exploitation des centrales et du recyclage du combustible usé.

Destruction des déchets nucléaires

La pollution nucléaire fait partie du cycle d’exploitation de la filière nucléaire qui produit à toutes ses étapes des déchets et des rejets radioactifs

L’enjeu de la destruction des déchets radioactifs est donc énorme et stratégique.

Les recherches ne manquent pas de surcroît sur le sujet.

Et les idées non plus d’ailleurs.

Les pires comme celle de l’immersion en mer et les plus scientifiques.

Le physicien français Gérard Mourou, lauréat du prix Nobel de physique 2018, propose ainsi d’utiliser des lasers pour détruire des déchets nucléaires.

Cette technique, la transmutation, consisterait à changer la composition du noyau d’un atome en le bombardant avec un laser.

Une autre technique, en cours d’étude, serait celle de la fusion.

Article : P. du Chélas

Centrales nucléaires et production

Industrie nucléaire en France

Fusion nucléaire

Nucléaire vert et Réacteurs au Thorium

Centrales nucléaires et rejets

Pollution Nucléaire et déchets radioactifs

Déchets Nucléaires

Emballages pour déchets nucléaires

Réchauffement climatique et activités humaines polluantes

Convention d’Aarhus / UICN / AI Act

Crédits Photos : Pixabay.com

Site web de partage d’images diffusées en licence libre