Déchets radioactifs des mines d’uranium en France

En France, il existe encore des déchets radioactifs provenant des mines d’uranium.

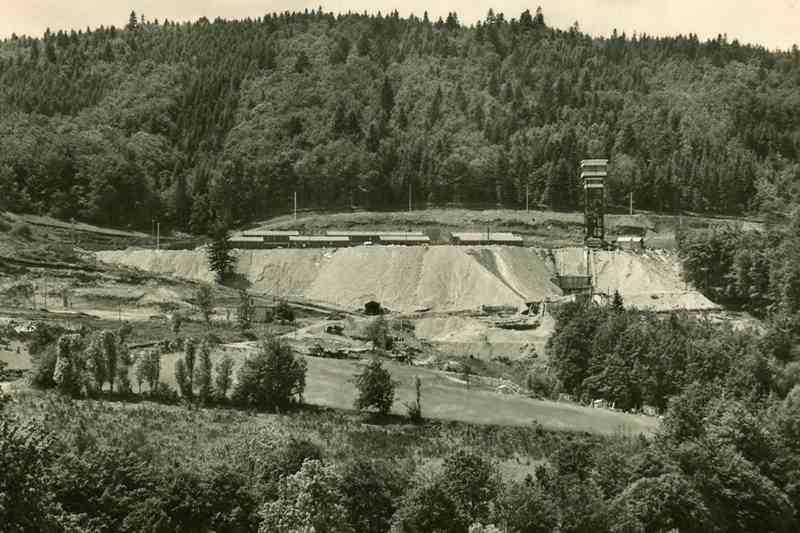

On l’oublie un peu mais la France comptait autrefois 210 mines d’uranium (exploration ou extraction).

Ces mines furent en exploitation jusqu’en 2001 et se répartissaient sur 25 départements.

Et d’ailleurs ces anciennes mines contiennent encore des déchets radioactifs.

En effet, les roches trop peu radioactives que l’on appelle » stériles » se trouvent encore sur place.

Production des anciennes mines

La production et l’activité minière de l’uranium se développa en France après 1945.

Cette activité minière humaine comprenait le traitement et le stockage du minerai ce qui représenta :

- 52 millions de tonnes de minerais

- 76 000 tonnes d’uranium

- 166 millions de tonnes de stériles radioactifs

- 51 millions de tonnes de résidus de traitement

A la lecture de ces chiffres, il faut avoir une pensée toute particulière pour les milliers de mineurs et ouvriers de ces mines.

Ces derniers travaillèrent en effet des années sans aucune protection contre les irradiations de l’uranium.

Et avec le risque de l’inhalation du radon : au final des centaines de cancers se déclareront …

Déchets dangereux et encombrants

Des millions de tonnes de déchets inutiles ne firent par contre pas l’objet de traitement.

Et ces déchets se trouvent donc toujours sur place.

Certains ont même ensuite servi de matériaux pour construire des routes et aussi des parkings.

C’est le cas du stade de football à Gueugnon (Saône et Loire).

La CRIIRAD releva d’ailleurs l’irradiation de ce stade.

De même sur certains sites, des déchets faiblement actifs furent volontairement laissés sur place à la suite du démantèlement des installations.

La radioactivité dégagée par les mines d’uranium depuis les fermetures fait de surcroît l’objet de débats.

Or on sait que ces déchets miniers dégagent du radon qui est un gaz très radioactif.

Ce gaz radon est notamment dangereux pour la santé quand sa concentration est supérieure à 100 becquerels par mètre cube.

Au dessus de cette limite le risque de développer un cancer augmente de 16 %.

Des relevés de la CRIIRAD ont constaté à posteriori des concentrations de plus de 5000Bq/m3, dans certaines habitations.

Il s’agit d’habitations proches des anciennes mines d’uranium.

D’autre part à la fermeture des mines, on a éparpillé 176 000 fûts contaminés par du «Yellow Cake» (concentré d’uranium).

En 2005, la Cogema fût accusée de « pollution et abandon de déchets radioactifs ».

Mais elle bénéficiera ensuite d’une relaxe.

La raison juridique est simple.

En effet, le lobby du nucléaire n’est pas soumis au droit commun mais au droit minier.

Non, vous ne rêvez pas…

En plus, les sites de stockage de boues et de stériles miniers ne sont pas étanches.

Donc la radioactivité s’infiltre partout : milieu aquatique, plantes, sols,..

Par contre, le radium 226 est beaucoup plus dangereux pour la santé que l’uranium.

Catégories de produits

Pour comprendre les choses, on peut distinguer deux catégories de produits issus de l’exploitation des mines d’uranium :

- les stériles miniers constitués des sols et roches excavés faiblement radioactifs soit environ 166 à 170 millions de tonnes.

- les résidus de traitement des mines d’uranium (RTMU) restant après extraction de l’uranium contenu dans le minerai par traitement statique ou dynamique (environ 50 millions de tonnes).

Les RTMU se divisent également en deux classes :

- RTMU à faible teneur de l’ordre de 300 à 600 ppm d’uranium. L’activité massique moyenne totale est de 44 Bq/g (dont environ 4 Bq/g de radium 226). Ils représentent environ 20 millions de tonnes et utilisés comme première couche de couverture des stockages de résidus de traitement de lixiviation dynamique

- RTMU à forte teneur moyenne de l’ordre de 1 000 à 10 000 ppm ou 0,1 à 1 % d’uranium. L’activité massique moyenne totale est de 312 Bq/g. (dont environ 29 Bq/g de radium 226). Ces RTMU représentent environ 30 millions de tonnes.

Ce sont ces déchets qui se trouvent maintenant dans d’anciennes mines à ciel ouvert avec parfois une digue complémentaire.

Ils sont aussi dans des bassins fermés par une digue de ceinture ou derrière une digue qui barre un thalweg.

Remblais à l’uranium

Les stériles miniers servirent d’abord à combler les mines à ciel ouvert.

Ainsi les ouvrages miniers souterrains comme les puits furent comblés avec des stériles.

Les stériles servirent également pour des travaux de réaménagement en couverture des stockages de résidus.

Environ 2 millions de tonnes de stériles miniers sont ainsi devenus des matériaux de remblais, de terrassement ou de soubassements routiers.

Ils furent utilisé sur des lieux situés à proximité des sites miniers.

Cela représente des millions de tonnes de déchets radioactifs issus de l’extraction dans les mines d’uranium.

L’IRSN a effectué un recensement exhaustif de l’ensemble des anciens sites d’exploration, d’exploitation et de traitement de minerai d’uranium.

Ce recensement résulte d’un programme intitulé MIMAUSA (Mémoire et Impact des Mines d’urAniUm : Synthèse et Archives).

Ce programme ressort d’une demande de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR).

La DGPR relève du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’énergie (MEDDE).

Les déchets radioactifs de mines d’uranium resteront radioactifs pendant un million d’années ou moins.

On se demande même si ces déchets en question ne polluent pas les lacs d’approvisionnement de notre eau du robinet.

Article : P. du Chélas

Nucléaire et la Radioactivité naturelle

Déchets nucléaires

Nucléaire et uranium

Fission nucléaire et Matières radioactives

Fusion nucléaire

Table de réduction des déchets radioactifs

Centrales nucléaires et production

Centrales nucléaires et rejets

Convention d’Aarhus / UICN / AI Act

Crédits Photos : Pixabay.com

Site web de partage d’images diffusées en licence libre